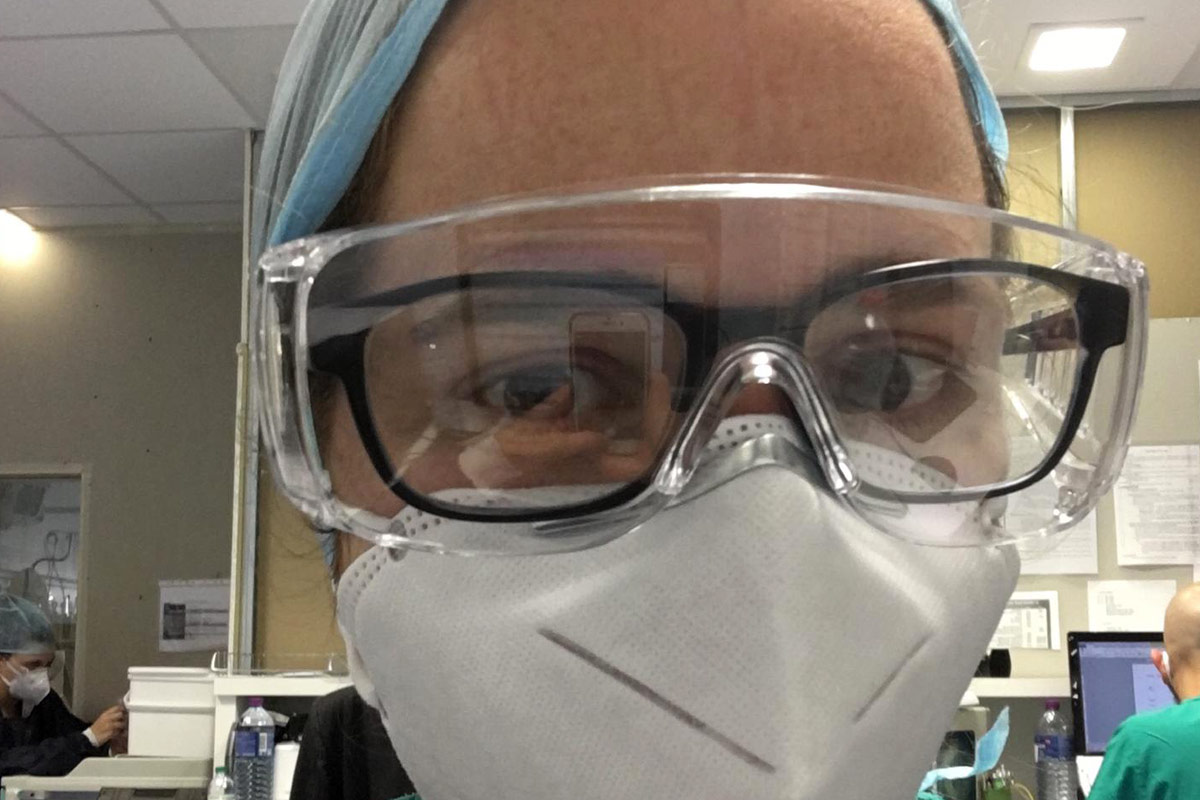

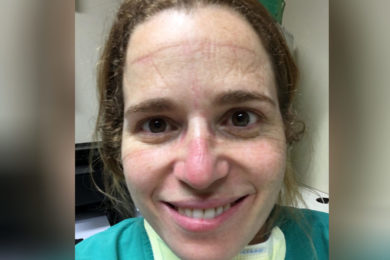

Marta Jonet é especialista de Medicina Interna no Hospital Fernando Fonseca há 10 anos. Desde março de 2020 cuida de doentes Covid e também ela foi infetada

Em entrevista à Agência ECCLESIA, Maria Jonet elogia a capacidade dos colegas, dá conta do «desolamento» que vivem por causa das chefias e das «diretrizes dos confinamentos». A médica recorda todos os «Sim» que tem dado nesta «maratona» que lhe deu apenas cinco dias de férias em 2020, a afastou dos três filhos em muitas ocasiões e leva a aprender a lidar com a perda de pacientes em tão curto espaço de tempo.

Entrevista conduzida por Lígia Silveira

Agência Ecclesia (AE) – Desde quando é médica no Hospital Fernando Fonseca (vulgo, Hospital Amadora-Sintra)?

Marta Jonet (MJ) – Em 2012 comecei a especialidade que fiz em seis anos e meio. Atrasei-me um pouco porque tive duas filhas pelo meio, prolongou-se um pouco mais.

Quando terminei a especialidade percebi que era o Hospital e a população onde queria trabalhar. A decisão foi muito fácil.

AE – Porquê a certeza que era com esta população e este Hospital onde queria estar?

MJ – O Amadora Sintra apresenta imensos desafios tanto a nível pessoal como profissional. Foi um Hospital que teve inicialmente uma parceria público-privada mas em pouco tempo deixou de ter.

Abrange uma população estimada em 300 a 400 mil habitantes mas sabemos que será pelo menos o dobro, por causa das pessoas não legalizadas e das famílias numerosas. São dois dos maiores concelhos de Portugal. Tendo muita população menos diferenciada e mais carenciada. Desde que escolhi Medicina, e mais tarde Medicina Interna, que a minha escolha foi baseada em querer servir a fundo ao povo e ao Reino de Deus. Sabia desde o início que o exercer Medicina ia ser sobretudo num hospital publico.

Tenho alguma privada, trabalho em lares, que para mim se relaciona com a conceção do Reino de Deus, mas poder estar ao serviço de uma população pouco diferenciada e com pouco acesso a serviços de saúde foi o que mais me motivou.

Do ponto de vista profissional, o Hospital oferece uma riqueza enorme de diagnóstico porque tem muita população, muita população jovem doente, oriunda sobretudo de países africanos e de Leste, que trazem diferentes doenças que não estamos habitados a ver nos hospitais centrais de Lisboa.

Para um internista que gosta sobretudo de diagnóstico e investigação do doente é uma riqueza enorme do ponto de vista profissional.

Sermos poucos médicos e sentimo-nos essenciais na missão do Hospital. Somos tão poucos que temos sempre de tapar buracos, precisamos de um jogo de cintura grande para manter as urgências, e é desafiante a coesão na equipa que lá trabalha. Foi algo que me agradou desde início, há 10 anos.

AE – A vocação de servir quem precisa é ainda mais confirmada nesta altura, em que há um aumento do número de pessoas que precisam de cuidados por causa da pandemia?

MJ – Não só doentes com Covid-19, mas sim, uma avalanche muito grande desde dezembro e janeiro, que se vai prolongar este mês. Há sobretudo outros doentes que desde março ficaram um pouco ao abandono, porque as consultas passaram a ser por telefone, ganharam um medo com a ida aos hospital, os médicos de família foram encaminhados para a admissão ao doente Covid-19 e deixaram de seguir os seus doentes, que é a sua vocação. Os doentes estão abandonados.

Chegam-nos os doentes com Covid-19 e doença grave que é algo que já ouvimos falar desde março de 2020, com as experiências de Itália e Espanha, com avalanche diária de pacientes a ser admitidos no serviço de urgência.

Mas também doentes neoplásicos, com insuficiência cardíaca ou pulmonar, que têm menos cumprimento terapêutico, menos acompanhamento dos seus médicos que era uma ferramenta essencial no tratamento terapêutico. O seguimento faz parte da terapêutica: reforçar que precisam de fazer a medicação, fazer hábitos de vida saudável, faz parte do sue plano terapêutico. Este desacompanhamento dos doentes faz com que inevitavelmente os doentes nos cheguem pior e mais tarde, muitas vezes em fase em que não os conseguimos salvar ou não conseguimos melhorar o seu estado, se viessem mais cedo.

AE – Que realidade como médica de Medicina Interna tem vivido desde março de 2020?

MJ – Eu faço urgência, no Serviço de Urgência geral do Hospital, trabalho numa enfermaria de medicina e desde março tive integrada nas várias equipas que trataram doentes Covid-19. Não tive sempre na área Covid – houve uma altura extensa entre junho e novembro em que tratei doentes não-Covid e foi nessa altura que a pandemia esteve mais controlada em Portugal.

Nessa altura, Amadora Sintra conseguimos reduzir a enfermaria Covid a uma – ao dia de hoje temos 11 enfermarias abertas no Amadora Sintra.

O percurso foi sendo adaptado de acordo com as necessidades do Hospital e da população que servimos.

Desde o final de novembro houve necessidade de aumentar a capacidade de resposta aos doentes Covid e diferenciar toda a gente, não só internistas mas todas as especialidades. Neste momento temos enfermarias multidisplinares, normalmente com um internista e com especialistas de outras especialidades a colaborar e a ver doentes do ponto de vista da medicina interna – os cardiologistas não estão só a ver enfartes e as insuficiências cardíacas mas a ver as pneumonias a Covid, os neurologistas, os pneumologias, os nefrologistas estão todos juntos neste barco e isso criou uma coesão inacreditável no Hospital.

As pessoas percebem que têm de colaborar, que não vamos conseguir dar resposta aos nossos doentes se isto não funcionar de uma forma coesa e, se no início houve alguma dificuldade em integrar as pessoas, sobretudo pela insegurança que sentiam para tratar doentes que não são da sua área, muito rapidamente se percebe que é preciso formá-los, eles estudam, nós ajudamos, eles fazem muito mais do que seria da sua competência, e consegue-se uma equipa a trabalhar.

O que faço no dia-a-dia, na enfermaria é avaliação diária destes doentes, muitos precisam de oxigénio mas não só de oxigénio, precisam da ventilação que não é a que estamos habituados a ver nos cuidados intensivos – um tubo que vai aos pulmões, mas uma máscara que nos dá uma pressão positiva e que ajuda a melhorar o oxigenação e as trocas respiratórias dos doentes Covid.

Temos vindo a conseguir tratar cada vez mais doentes assim sem precisar recorrer aos intensivos, mas com um sobrecarga enorme, tanto para a equipa de enfermagem e médica porque são doentes que descompensam muito durante a noite, os enfermeiros estão sempre de volta deles, deixou de ser o registo de enfermaria normal, mas são pacientes de unidade de intermédios. São sempre doentes críticos.

AE – Foi uma surpresa quando percebeu que podia estar positiva?

MJ –Não. Quando andamos na boca do lobo sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos ser mordidos e foi o que aconteceu.

Desde março que achava que podia positivar. Inicialmente houve um período difícil que, por terem fechado as escolas, houve necessidade de reajusto de logística de casa, tive os meus filhos afastados de mim, porque estavam fechados num apartamento e era mais difícil gerir, com o meu marido a conseguir manter a atividade profissional. As três crianças foram para casa da minha sogra com todo o apoio.

Nessa altura tinha muito medo da doença, sobretudo com medo de contagiar aos miúdos, ao meu marido e aos que nos estão próximos. Com o continuar da exposição diária esse medo manteve-se mas tornou-se mais uma preocupação.

São doentes que temos de tratar com carinho e proximidade. Não há forma de entrar naqueles quartos uma vez por turno, eles estão sozinhos, não têm visitas. Muitas pessoas mais idosas, com algum grau de demência, não sabem usar os telemóveis e não conseguem falar com as famílias ao telefone e nós somos os seus principais cuidadores nos hospitais.

Ao longo do tempo, a necessidade destes doentes foi-me ensinando uma maneira diferente de estar presente junto deles.

Curiosamente, quando infetei, não estava numa enfermaria Covid, mas numa não-Covid – que estou sempre a dizer que são de maior risco, porque estamos menos protegidos e são doentes que entram negativos no hospital e dois ou três dias depois, positivam, sendo, por isso, um foco maior de transmissão da doença.

AE – Não teve sintomas graves?

MJ – Tive doença ligeira, um quadro muito parecido com uma gripe, muitas dores musculares, não tive febre, estava muito cansada, mas estive 20 dias em casa e quando regressei estava quase 100% recuperada.

AE – O que se manifesta quando percebe que está positiva, tendo em conta a sua vida?

AE – O que se manifesta quando percebe que está positiva, tendo em conta a sua vida?

MJ – A minha primeira preocupação foi «Ai os pais dos outros meninos da sala da Isabelinha e da Teresa» (as filhas, ndr). Elas continuavam a ir à escola. Na segunda-feira em que fui fazer o teste já não foram porque eu tinha tido a exposição de risco na 6ª e no domingo comecei a ter dor de garganta e sabia que era possível estar positiva.

Foi pensar em todas as raízes dos meus contactos para prever contágios.

Desde março que a minha vida social tem sido reduzida ao suporte familiar que eu preciso para conseguir manter a minha atividade profissional: a escola das miúdas e um apoio da minha família direta para o mais pequeno, o António.

Por outro lado a minha grande preocupação foram as pessoas com quem eu trabalhava: internos mais novos que reportam a mim, chefio uma equipa de banco e trabalho em dois lares. De repente, toda esta rede de doentes, um Lar com 90 e outro com 30, a equipa de banco, mas percebi que ninguém é insubstituível. Achamos sempre que as coisas não se resolvem sem nós, mas obviamente correu tudo igual.

Foi uma grande alegria perceber que o nosso legado vai ficando mas não somos insubstituíveis e há quem possa fazer o nosso trabalho quando não pudermos estar.

AE – Havia preocupações de contaminação com filhos, isso causava ansiedade?

MJ – As minhas filhas fizeram teste e o meu marido também e e foram negativos. Apesar de termos estado juntas. Desde março que eu andava com uma vida louca e pensei «Olha, pelo menos temos 20 dias para estar todos juntos».

Havia o suporte familiar, os meus pais, uma senhora que trabalha em casa dos meus pais e é cuidadora do meu filho mais novo, que tem mais de 75 anos e era uma pessoa de risco. Até perceber que toda a gente estava bem – e não ficou toda a gente 100% bem – tive muita ansiedade. Os meu pais ficaram os dois positivos, não foi doença grave nem teve grandes implicações.

Obviamente nós somos novos e sabemos que estamos nisto, é a nossa vocação e dizemos que sim, e carregarmos com as consequências. Mas pensar que o nosso «Sim» tem complicações à nossa volta acaba por ser mais penoso. Eu tenho a certeza que neste caminho tenho feito tudo o que Deus me pede, tenho dito todos os «Sins» que tenho de dizer. Deus não me está a pedir um «sim» para depois em dar uma machadada, é um «sim» integral. Era uma provação que a nossa família precisava de viver e alertar para o problema do isolamento e do distanciamento social. É uma preocupação sim, mas não posso usar a palavra «temor».

AE – Teve vontade de nos 20 dias regressar ao trabalho?

MJ – Sim, sobretudo porque foi numa altura em que começaram a aumentar paulatinamente os casos e entre os profissionais de saúde, também porque é sempre proporcional. Perceber que o hospital estava muito deficitário e eu quase sem sintomas e ter de ficar em casa, custou-me muito.

Consegui manter a atividade do lar, via telefone, tenho uma equipa muito boa que conseguimos gerir, de enfermeiros e auxiliares muito presentes e foi fácil gerir.

Os doentes de enfermaria foram lindamente tratados por outro colega. Mas faz-me sempre impressão a sobrecarga que uma ausência nossa provoca nos nossos colegas. Não é como uma baixa numa empresa que se contrata alguém para substituir. Não há mais ninguém, nós estamos esticados ao máximo em termos de trabalho, carga horária. Sai uma pessoa e fica um buraco que tem de ser colmatado por outros que lá estão. Isso custa muito.

AE – Sem a conhecer arriscaria dizer que desde março os seus dias têm sido muito rezados e numa relação de diálogo e confiança com Deus?

MJ – Era impossível que não fosse. Infelizmente conseguimos tirar alguns milagres e ver com muita alegria os acontecimentos, mas não deixou de ser um caminho com muitas privações.

Em março não sabíamos tratar a doença. Houve no início muito medo de esgotar as vagas de cuidados intensivos e houve sempre necessidade de muita adaptação ao longo deste tempo.

Nós sabemos fazer «sprints» e correr a maratona, mas esta está a durar muito tempo, e não se vê o fim. Em 2020 eu gozei cinco dias de férias, não consegui tirar mais, porque fomo-nos ajustando. E quando um falta os outros teê de substituir e não conseguimos mesmo ter mais tempos de descanso.

Eu sei que quem corre por gosto não cansa – vivo muito com esta máxima. Raramente me canso do trabalho mas as pessoas ficam cansadas. E também porque há muita desolação. Há sentimento de mau trato por causa das chefias, das diretrizes dos confinamentos. Vemos um hospital completamente atolado de doentes, uma urgência cheia sem capacidade para mais nada e vemos na televisão que as urgências ainda não estão no limite. Há uma falta de transparência que nos causa alguma desolação.

O caminho com Deus tem sido um aspeto muito importante que finalmente estamos a conseguir trazer aos doentes na enfermaria.

Se em março, abril e maio foi muito difícil os padres permanecerem no hospital, não se sabia como gerir e houve um deserto, agora temos tido cada vez mais possibilidade de levar padres aos doentes. Há duas semanas, estava de saída do Hospital cheia de pressa para ir buscar os meus filhos, e uma senhora abordou-me no corredor a pedir um padre. A capelania já tinha fechado e acabei por me lembrar que tenho um grupo no WhatstApp e enviei uma mensagem a dizer que precisava de um padre. Dez minutos depois eu tinha um padre dentro do hospital Amadora Sintra que deu a Santa Unção a um doente que pediu e confessou mais quatro doentes na unidade intermédia. Ele deu a Santa unção e depois perguntou: mais alguém quer a visita do padre e os doentes esticavam a mão a puxá-lo. Foi uma alegria enorme. No final ainda me disse: «Guarde o meu contacto porque eu trabalho próximo do hospital e venho sempre que for preciso». Abrimos uma ponte à presença de Deus junto destes doentes.

AE – Acredito que haja manifestações mesmo quando o nome de Deus não aparece.

MJ – Há muitos episódios de Deus nos hospital, nos profissionais de saúde que nem são católicos mas na forma como tratam os doentes e como cada vez mais a proximidade se manifesta.

Até no progresso cientifico e na forma como melhor tratamos estes doentes ao longo dos meses com melhores oportunidades de tratamento, de abordagem de ventilação, que no início era desconhecido. Até a forma cientifica como isto tem crescido e as ofertas que podemos dar aos doentes, é a presença de Deus aqui. Isso traz alegria e uma sensação de dever cumprido. Fazemos o que podemos e fazemos com a sensação que estamos a fazer o melhor para os doentes que temos ao nosso cuidado.

AE – Como lida com as perdas? Quando a entrega aos doentes é o seu dia-a-dia, como é lidar com a perda de um paciente?

MJ – Até nisso eu acho que tem sido um caminho muito bom de mudança. Se no principio não conseguíamos que as famílias se despedissem, hoje já deixamos as famílias vestirem o equipamento, ensinamos a equiparem-se, entram e despedem-se. Até aqui tem havido um caminho grande de proximidade na relação. Lidar com a morte não é ensinado no curso, nem a forma de informarmos um familiar. A dificuldade neste tempo é que deixamos de ter visitas ao hospital e as notícias de óbito são dada por telefone, o que é uma enorme crueldade. Não conseguimos dar a mão à pessoa, não conseguimos mostrar que estamos empaticamente com elas. «Lamento muito a sua perda» – a pessoa ouve e não vê que os nossos olhos brilham, que estamos comovidos.

O caminho de lidar com a perda é um caminho de 10 anos que tenho feito, não apenas agora neste tempo, em que, obviamente há mais perdas e me obriga a uma capacidade maior de encaixe.

AE – Porque o tempo escasseia e imprime uma diferença na perda?

MJ – É tudo muito rápido, são mais perdas e são doentes com quem não tivemos ainda capacidade de criar uma relação. Normalmente os doentes que morrem com Covid-19 não são pessoas que entram e morrem em pouco tempo, esses casos já chegam tarde. São pessoas que chegam, agravam no hospital, que vamos tratando. São doentes que têm algum percurso de doença, morrem já depois de algumas semanas afastados da família, alguns doentes com demência que nem percebem porque têm de estar afastados da família.

Nunca é fácil lidar com uma perda. Não é pelo sentimento egoísta de «perdi o meu doente», mas porque se perde uma vida.

Eu trago todos os doentes que morrem ao meu cuidado comigo. Nesta fase já não recordo todos os nomes e as suas famílias, porque são muitos, mas faço sempre questão de falar com os familiares, mesmo que não seja no meu dia de urgência, eu ligo sempre. Se não no dia, por ausência, no dia seguinte ligo para dar uma palavra e um conforto.

Não se aprende nunca a lidar com uma perda, tal como nós não aprendemos a lidar com a perda dos nossos, apesar de assistirmos ao desaparecimento de familiares. Mas é sempre uma nova pessoa que perdemos. Por isso não se aprende a lidar.

AE – De que forma o trabalho que faz é uma mediação, junto dos pacientes e familiares?

MJ – Não sei se consigo utilizar a palavra mediação, e neste caso, de Deus. Mas quando me perguntam como exerço de forma cristã o ser médica digo sempre que a minha profissão é a mais fácil de todas. Eu tenho um trabalho de proximidade muito grande às pessoas e eu tenho a minha missão muito bem definida: eu sei desde pequena, desde seis ou sete anos, que a minha missão era ser médica e junto das pessoas.

Não consigo usar a palavra mediadora. Os pacientes percebem que eu sou católica, mas não uso cruzes. Às vezes perguntam se podem rezar uma Ave-Maria, não é muito frequente, mas acontece. Antes de verificar um óbito rezo uma Ave-Maria pela pessoa que tenha falecido, para a entregar a Nossa Senhora. Faço-o desde o primeiro dia em que perdi um doente. Criei essa rotina para mim. Já não posso tratar deste doente, entrego-o a quem trata dele a seguir. No início perguntavam-me porque é que eu o fazia, desconhecendo se a pessoa era crente. Eu não sei se é crente, mas eu estou a entregá-la a quem eu sei que vai tomar conta dela. Não há nenhuma obrigatoriedade de a pessoa seguir o que eu acredito.