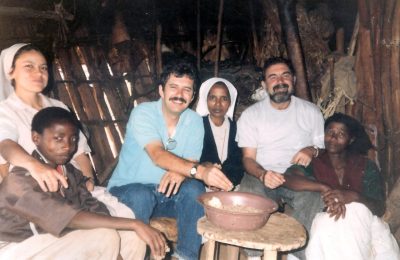

P. José Vieira, Missionário Comboniano, na Etiópia

O serviço missionário, especialmente num contexto linguístico-cultural novo, começa com um processo de (des)aprendizagem para abrir caminho para o mundo novo da cultura hospedeira onde o enviado deve inserir-se.

Neste processo inicial de desconstrução, Cristo Jesus, o missionário do Pai, é o paradigma. Um hino cristológico da Igreja nascente proclama que «Ele, que é de condição divina, não Se valeu da Sua igualdade com Deus, mas despojou-Se a Si próprio, assumindo a condição de servo, tornando-se idêntico aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se a Si mesmo, obedecendo até à morte, e morte de cruz» (Filipenses 2, 6-8).

No início de cada envio missionário está este processo de despojamento humilde da experiência humana e cristã, referentes para acolher uma nova maneira de ser pessoa e de crer, através da língua e da cultura, do viver.

Confesso que é desafiante para um adulto aceitar voltar a ser criança e reaprender a vida quase do zero. Porém, sem esse “salto” não é possível fazer uma missão inculturada e aceitar o povo hospedeiro como pátria nova e sua.

Tinha quase 33 anos quando cheguei pela primeira vez à Etiópia, a 9 de Janeiro de 1993. Robe, um professor da escola primária da missão de Qillenso, deu-me as primeiras lições de guji. Depois de entender os mecanismos da língua, troquei as suas lições pelo convívio com os mais novos, que não tinham problema – ao contrário dos adultos – em corrigir e galhofar com os meus pontapés na gramática.

Era complicado tentar balbuciar “bom dia” em guji – que literalmente se diz «Passaste bem a noite?» – com as palavras a brincarem às escondidas nas dobras da memória… Uma vez, ia de viagem para Adis Abeba (a capital etíope), quase 450 quilómetros, num misto de picada e asfalto. A meio do caminho, cheio de sede, parei numa loja na berma da estrada. Queria pedir um refrigerante (lasselasse) e saiu-me uma Trindade (Selassie). Dei-me conta da troca quando notei o olhar espantado do vendedor.

Para aprender a língua é preciso perder o medo de errar e tentar pensar na língua local em vez de fazer tradução mental simultânea. O processo exige tempo e o corte radical com a língua-mãe. O que dificulta aos ‘nativos do digital’ – que passam muito do seu tempo ligados à net na própria língua – a aprendizagem do idioma hospedeiro.

Uma evangelização inculturada requer conhecimento da cultura local. Ajuda muito ilustrar a mensagem evangélica com um provérbio ou uma história. Um ancião, vizinho da missão de Haro Wato, a minha segunda casa na Etiópia, foi um apoio fundamental. Na preparação da homilia de Domingo, ia visitá-lo, líamos o Evangelho juntos e depois perguntava se havia algum ditado parecido com a mensagem de Jesus. Ainda hoje o faço, auxiliado pela cozinheira – que, quando, não sabe, vai perguntar ao pai – e por uma pequena colectânea de provérbios publicada por um colega mexicano.

Outra experiência estimulante é aprender como as pessoas dizem Deus na própria cultura. Os gujis iniciam as orações tradicionais evocando Deus como «nosso pai e mãe, nosso avô e avó, nosso bisavô, aquele que nos deu à luz». E têm muitas histórias e provérbios sobre Deus. Usar essa linguagem localiza a mensagem evangélica diluindo a marca de estrangeira.

O processo de aprendizagem é também físico. Sou de Cinfães, uma vila a meio da Serra do Montemuro. Pensei que era muito alta. Qillenso, a minha casa na Etiópia, está a 2.300 metros de altitude e o meu corpo levou quase um ano a acostumar-se ao ar rarefeito e húmido da floresta onde vivemos. Depois de uma dúzia de anos por estas paragens, ainda sinto alguma vertigem quando celebro na capela de Gosa que está a 2.800 metros.

Há outras aprendizagens a fazer: o ritmo de vida (quando não havia luz, deitávamo-nos com as galinhas e levantávamo-nos com os galos); dar tempo aos encontros com as pessoas mais do que à agenda (na África, o tempo não se conta, mas faz-se); descobrir novos conceitos de justiça e justeza (num processo de reconciliação tradicional, ninguém é inteiramente culpado nem ninguém é completamente vítima); desacelerar o quotidiano; as comidas locais (que às vezes provocam alguns desarranjos intestinais).

Diz-se que a paciência é o grande escudo do missionário. É verdade: a paciência aprende-se e exerce-se nos diferentes processos em que estamos envolvidos. Um ditado africano ensina que sozinhos vamos mais depressa, mas juntos vamos mais longe! Os gujis dizem que «o ovo devagarinho foi a pé» para explicar que o processo de crescimento (do ovo ao pinto) precisa de tempo.

A gramática da (des)aprendizagem pode parecer feita de perdas, lutas e sacrifícios. Contudo, é o que faz da vida missionária a aventura mais privilegiada de viver, uma experiência de humanização que leva o missionário a vestir novos modos de ser humano e de viver Deus. Depois, o que nos faz falta é o que temos!

P. José Vieira

Missionário Comboniano, na Etiópia

Em Parceria com a Missão PRESS (mensalmente no dia 24)

(Os artigos de opinião publicados na secção ‘Opinião’ e ‘Rubricas’ do portal da Agência Ecclesia são da responsabilidade de quem os assina e vinculam apenas os seus autores.)