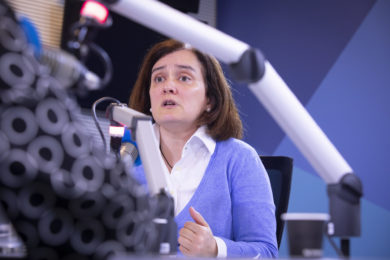

Uma semana depois da aprovação, no Parlamento, de cinco projetos lei com vista à futura legalização da eutanásia, a Ecclesia e a Renascença conversam com Raquel Abreu, que superou uma doença incapacitante, sobre a sua experiência pessoal, a eutanásia e a distanásia, porque é preciso parar tratamentos quando não há mais nada a fazer. É desde há sete anos uma ‘patient advocate’, dedicando-se a acompanhar doentes com patologias graves, crónicas e raras

Entrevista conduzida por Ângela Roque (Renascença) e Octávio Carmo (Ecclesia)

É contra a eutanásia e manifestou isso de forma contundente em vários artigos de opinião que escreveu, tanto em 2018 como agora, que o assunto voltou a estar em cima da mesa. Surpreendeu-a que desta vez os projetos de lei tenham sido aprovados no Parlamento?

Infelizmente não me surpreendeu. Quando em 2018, muito ativamente e até a convite de alguns movimentos pró-vida, como o STOP Eutanásia, fui falar a grupos parlamentares, a universidades e a grupos de jovens, já havia uma sensação entre o movimento pró-vida de que mesmo que daquela vez passasse o ‘não’, era uma vitória efémera. Aliás, eu escrevi um artigo a dizer ‘vencemos hoje, mas e agora?’. E toda a gente dizia ‘agora esta legislatura está a acabar, e este assunto vai entrar outra vez’. Houve quase uma desistência, nada se fez.

O que é que mais a chocou no processo?

Neste processo agora? Várias coisas. Chocou-me a pressa legislativa, chocou-me (ver) que a maior parte dos partidos não tinha no seu programa eleitoral a eutanásia, ou qualquer assunto relacionado com a eutanásia.

Nem foi um tema central do debate para as legislativas…

De maneira nenhuma, o assunto esteve escondido. Aliás, quem está atento ao tema sabia isso, e foi dizendo várias vezes ‘atenção, não se está a falar deste assunto, está-se a esconder o assunto de propósito’. O que também me preocupa muito foi que não se ouviram os especialistas, fez-se tábua rasa do que disseram os especialistas.

Houve vários pareceres negativos que não foram tidos em conta, nomeadamente dos profissionais de saúde.

Dos profissionais de saúde, da Comissão de Ética, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, todos os pareceres mesmo jurídicos foram negativos. Estamos a violar direitos fundamentais, estamos a violar a Constituição, e estamos a esquecer uma coisa – que eu abordei na crónica que escrevi para a Renascença na semana passada – que é isto: a partir da II guerra mundial construímos a nossa sociedade fazendo valer um princípio fundamental que está na base da nossa pirâmide, que é o direito à vida, porque queríamos evitar atropelos à vida. Legislámos para proteger a vida mesmo contra a nossa vontade, não só de atos criminosos como de atos não criminosos, porque entendemos que a vida é um direito fundamental, e todas as sociedades consideradas civilizadas, todos os Estados organizados do mundo – pela minha conta andam à volta dos 200 – aceitam a Declaração Universal dos Direitos do Homem como princípio fundamental dos seus ordenamentos jurídicos. Isto quer dizer que a vida é o primado do direito, que se sobrepõe a todos os outros, até à nossa autonomia e à nossa liberdade.

Mediaticamente teve muito mais peso o testemunho das pessoas que estão numa situação de doença e que pedem e desejam a morte, do que o contrário…

Sim, infelizmente não se ouviram nem se deu voz a estes doentes. No meu trabalho de acompanhamento de doentes, e na minha própria história de sofrimento, percebi que o instinto humano é viver. Nós queremos viver, queremos cá estar, queremos ver o sol nascer, queremos ir de férias, queremos comer gelados. É o normal, é o nosso instinto. Todos temos medo do sofrimento e todos temos medo da dor, sobretudo da dor física. Agora, esta dor, hoje, em pleno século XXI, é mais do que tratável.

Já acompanhei muitos doentes em sofrimento, e em dois tipos de sociedade muito diferentes: em África, nos países de guerra onde geri hospitais de campanha e campos de refugiados e deslocados internos, as pessoas lutam pela vida, e lutam pela vida com uma ferocidade – que me parece normal – muito diferente da nossa. Na nossa sociedade – e falo da Europa ocidental, Estados Unidos, etc. – temos muito pouca tolerância ao desconforto e à dor. Mas, o sofrimento faz parte da vida humana. Agora, eu vi pessoas morrerem de sarna! Sarna é uma doença que passa com água e sabão. Vi crianças a morrer, vi pais com crianças a morrer, e nunca ninguém nos pediu, a nós e às estruturas médicas que eu geria, ‘ajudem-nos a morrer’.

A eutanásia é uma preocupação dos países desenvolvidos?

Eu nem punha a questão assim…. O sofrimento é uma questão universal. Dos países desenvolvidos não diria, porque só temos seis países do mundo que aprovaram a eutanásia. Começou há 20 anos com o ‘vamos legislar para proteger uma situação de extremo’, para depois se abrir a porta, e em 20 anos – estamos a falar dos países do Benelux, sobretudo, (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo) – criaram-se 25 novos projetos de alargamento. Ou seja, começou com uma exceção e acabou com uma amplitude tão grande que, e cito, agora ‘posso pedir a eutanásia porque estou cansado de viver’. Portanto, não é uma preocupação, parece-me é que a nossa sociedade, perante o sofrimento agonizante de muitos doentes – e peço desculpa, isto não é nenhum ataque à classe médica em geral, há profissionais bons e maus em todo o lado -, mas por causa da distanásia, da obstinação terapêutica… Eu já acompanhei mais de 300 doentes oncológicos, e quase todos eles têm uma história, quando chegam ao pé de mim, de ‘a quimio já era paliativa, mas o médico quer continuar’. Eu percebo que o médico está bem intencionado, mas o médico está a tratar a doença, não está a tratar o doente. Tem se de ouvir o doente.

É preciso saber parar?

É preciso saber parar. A obstinação terapêutica é louvável até a um certo ponto, mas não é porque não insistirmos naquele tratamento que provoca dor que desistimos do doente e não vamos tratar a dor que ele tem. Nós não tratamos doentes só com o objetivo de os curar, tratamos os doentes porque estão vivos.

Nas entrevistas que temos feito sobre este tema temos falado disso, de que há uma ideia de uma medicina ocidental, superpoderosa, que tem remédio para tudo, e vai esquecendo a ideia de cuidar…

Exatamente. É quase uma ideia superfit, queremos tratar toda a gente, todos os dias. Eu trabalho sobretudo com medicina alemã, muito avançada, e quase todos os meses temos novas descobertas, portanto, dizer que hoje a medicina não trata a dor, peço desculpa, mas é mentira! Trata a dor. E agora perguntam-me: ‘e a dor emocional?’. Também se trata com medicação, e com o apoio que os cuidados paliativos dão, que é o acompanhamento, o combate à solidão.

Porque o sofrimento é mais do que a dor física.

Exatamente. Agora, também vi isto ao contrário: uma pessoa que está em grande sofrimento físico e pede para morrer – e se pede para morrer é porque não foi bem tratado esse sofrimento físico – não estará também num sofrimento psicológico tão forte que a torna incapaz? A sua capacidade de pedir não estará também ela tolhida por esse sofrimento?

Há dois anos fui falar a vários grupos parlamentares, e falei com o deputado António Filipe, do PCP, que falou no ‘direito à morte’. A morte não é um direito, a morte é uma inevitabilidade. E quando o doente que está em sofrimento excruciante pede para morrer, a autonomia dele não está a ser sequer tida em conta, porque a decisão é tomada por terceiros. Porque ele pede, há um conselho que vai decidir, até lhe pode ser negado esse direito, e depois é administrada por terceiros. Então, não há autonomia, não há liberdade.

Em Portugal já existem alguns direitos para os doentes.

Existem muitos.

Os doentes podem recusar determinados tratamentos, e há o ‘Testamento Vital’, mas isso não está devidamente divulgado, nem é apresentado aos doentes pelos médicos. Porque é que isso acontece?

Eu não sei porque é que acontece. Mas, por exemplo nas consultas – e estou a falar das doenças mais graves – porque é que os médicos não explicam ao doente a forma como o pretendem tratar? Porque é que não dão a lista dos efeitos secundários daquilo que lhes vai ser administrado? Porque é que se trata o doente de uma forma muito paternalista?

Eu tenho imensos casos de médicos que dizem ‘o senhor não decide nada, quem decide sou eu, o senhor não se preocupe, quem se preocupa sou eu’. Porque é que se faz isto? O doente é e deve ser soberano, as coisas devem-lhe ser explicadas, e se ele não tiver essa capacidade de entendimento, então a quem o acompanhe, mostrar as implicações totais, sem escamotear a verdade, daquilo que lhe é proposto, e depois o doente ter a soberania de decidir. Porque já existe a capacidade de recusa terapêutica. Existe.

Os doentes para tomarem uma decisão têm de saber que direitos têm, e não conheço muitos médicos que tenham dito – aliás não conheço nenhum. E importa aqui dizer que muitos doentes que acompanho são eles próprios médicos e oncologistas, a quem, que eu me lembre, nunca lhes foi dito ‘olhe, pode recusar tratamento’.

No caso dos cuidados paliativos quem está no terreno tem-nos contado que as famílias chegam muito assustadas e muito mal informadas, muitas vezes nem tendo consciência do que está a acontecer. É possível que no contexto atual isto aconteça? Que as pessoas não tenham sequer a explicação devida de que o fim está próximo, e que objetivamente não há nada a fazer?

Continua a ser um cenário. Eu tenho esta profissão há sete anos (‘patient advocate’), mas antes já acompanhei o meu pai em fim de vida, já acompanhei doentes e amigos, e isso é verdade.

A maior parte das vezes vamos a uma consulta – e isto é estrutural, não é culpa deste ou daquele médico em específico -, e o médico está à frente de um ecrã. O médico se calhar não lhe pega na mão, não lhe puxa pele e vê se está hidratado, ou não olha para os seus olhos e vê se tem icterícia, e tantas outras coisas. O médico está preocupado com o tempo que lhe foi atribuído para inserir no computador os dados. O médico não tem tempo para olhar para nós. Não há, na maior parte das vezes, humanidade e empatia com o doente, porque o médico – e ele não tem culpa – tem de ver 50 doentes em três horas! Para um doente oncológico, por exemplo, precisaria de uma hora e meia para lhe explicar ‘este é o caminho terapêutico, mas este caminho não terapêutico também é uma hipótese’, e depois de explicar ao doente, dizer ‘e agora a faça-me perguntas’.

Isto não é feito. Dos 300 doentes que eu acompanhei, todos eles oncológicos, a nenhum foi dito: preencha um testamento vital. Ou às suas famílias, porque às vezes o doente não está capaz ou não quer; então, como é evidente, é o familiar mais próximo, que acompanha e decide. E esse familiar não foi informado.

Há outra coisa que é verdade e até é paradoxal: a muitos doentes oncológicos é dito, no princípio, que já estão em paliativos. Ou seja, sabe-se que se lhe vai dar um tratamento, sabe-se que não tem intuito curativo. O doente fica muito assustado e diz: ah, mas oh Raquel, logo na primeira sessão de quimioterapia estava escrito, lá… É difícil para um doente interpretar estes dados, mas eles percebem a palavra paliativo.

Se já não havia intuito curativo, porque é que isto não é dito? Porque é que não é dito o que se pode esperar, ao longo desta doença? É normal o médico dar esperança a um doente, mas temos de ter bom senso.

Esta questão da distanásia, da obstinação terapêutica, o insistir muitas vezes em tratamentos desajustados, também tem contribuído para que muita gente receie o sofrimento e a morte, pense que em muitas doenças o último estágio é de um sofrimento atroz e não há outra alternativa… Chega-se a esta fase em que se pensa que, se calhar, a solução é mesmo pedir para morrer. Isto também tem contribuído para que muita gente aceite ou tenda a aceitar a legalização da eutanásia?

Para mim, essa é a razão principal para que se tenha chegado ao ponto a que se chegou. As pessoas percebem que pode haver um sofrimento atroz, sentem, veem… Quantos doentes eu não tenho e pessoas que me perguntam… “Mas a minha prima morreu, de forma atroz, porque tinha um cancro”, a, b ou c, “eu assisti àquilo, eu não quero aquilo para mim, não quero aquilo para os meus”. Pois não. Mas é exatamente a obstinação terapêutica que fundamenta e que tem fundamentado a discussão em Portugal da necessidade da eutanásia.

Embora seja considerada má prática médica.

Péssima prática médica. Vamos opor a distanásia àquilo que deveria existir, a ortotanásia: o que é que isto quer dizer? Temos um doente em sofrimento. Esse doente está agonizar em dores, não vou dizer aqui que não há dor, o que é que o médico pode fazer? Pode e deve administrar todos os medicamentos necessários para diminuir e sedar o doente, mesmo que nesta administração de fármacos, a vida do doente seja encurtada. É o chamado princípio do duplo efeito. Isso é aceitável, porque eu estou a tratar o doente, a permitir que ele viva sem dor, é a chamada sedação ética. Que existe e que é feita.

Esse princípio do duplo efeito é, aliás, aceite pela Igreja Católica.

De forma pacífica. Acho que nós estamos muito confundidos, nesta sociedade atual, porque queremos tratar a doença e não o doente. E não é. Nós queremos tratar o doente, quero perceber, quando um doente chega, o que é que ele quer. Estamos aqui a falar de doenças complexas, terminais, de um rápido fim. Eu quero ouvi-lo, percebê-lo.

Portanto, o investimento teria de ser feito, prioritariamente, nos cuidados paliativos. Faz sentido que só se olhe para isto depois de se legalizar a eutanásia?

Não, porque é evidente que precisamos de cuidados paliativos, mas se não pararmos a distanásia, vamos continuar a ter pedidos de eutanásia e os próprios paliativos vão ser redundantes. Até pode existir uma rede fantástica, mas vão ser redundantes.

A má prática médica tem de ser revista, têm de ser criar órgãos que acompanham, independentes, para estar com estes doentes em sofrimento, em fim de vida, para perceber se estamos a passar a fronteira, a infringir dor sem intenção curativa, desnecessária.

Criar redes de cuidados paliativos é uma parte da questão, mas se continuarmos com a distanásia, vamos continuar a ter pessoas que contam estas histórias e a fundamentar projetos de lei que dizem: há pessoas a morrer e temos de acabar com o sofrimento extremo. E vamos acabar com o sofrimento extremo, acabando com a vida. É a maior contradição possível.

A sua experiência pessoal é importante neste contexto: na década de 90 chegou a estar ligada à máquina e a receber morfina, e passou 5 anos entre uma cadeira de rodas e canadianas. Em 2014 foi-lhe diagnosticada outra doença incurável, autoimune…. Tendo já vivido situações limite com a sua própria saúde, e também com a saúde de familiares próximos, como é que encara o sofrimento? Alguma vez pensou em pedir a morte como solução?

De todo. E até lhe dou o exemplo de quando estive em cadeira de rodas e em grande sofrimento em Londres, há 22 anos. Eu era professora universitária, trabalhava no Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderava um grupo de jovens católicos, tinha uma vida superativa. E, de repente, começo a não mexer o lado esquerdo do corpo.

Eu tinha 28 anos e o melhor médico especialista, na altura – foi muito rápido, o avanço da minha doença -, disse-me: “Raquel, você nunca mais vai… a progressão da sua doença é tão grave, é tão rápida, que eu acho que você não vai andar, falar, ser autónoma – porque depois também me afetou o cérebro. Portanto, temos de olhar para isto apenas e só como uma tentativa de travar; eu não sei como vou fazer isto, vou fazer o meu melhor, mas a probabilidade de ficar na cadeira de rodas e completamente dependente de cuidados de terceiros é a maior probabilidade, neste momento”.

Eu jamais pensei em pedir que me aliviassem o sofrimento, matando-me. Isso, para mim, está fora de questão.

Essa força de viver vem também da sua fé?

Vem da minha fé, claro. A minha determinação em viver vem do facto que a vida se consubstancia num verdadeiro milagre, num dom que me foi dado viver e que eu jamais vou desperdiçar. E digo-lhe uma coisa, hoje: graças a Deus que tive aquela doença e que a superei. Porque essa doença e a superação dessa doença fez de mim a pessoa que sou hoje, abriu portas para que eu experimentasse e vivesse outras realidades. O sofrimento também pode ser uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de crescimento.

Ajudou-a a reinventar o sentido da sua vida?

Ajudou a reinventar o sentido da minha vida, ajudou a perceber que não ia mais para a política e ia continuar sempre ligada à medicina. Fui trabalhar para o Parlamento inglês, como coordenadora de deficiência para o país, na Casa dos Lordes, e percebi que podia, com o meu testemunho, ajudar muitas outras pessoas. E ajudei.

E tornou-se o que é hoje, ‘Patient Advocate’? O que é que isto significa?

Infelizmente, a expressão não existe em português. Não é tanto um advogado do doente, é mais o defensor. Quando estava em Londres, sozinha – porque a minha família não me podia acompanhar – era disso que eu tinha precisado, na altura: alguém que me dissesse que há o tratamento “a, b ou c”, consequências de um e de outro, fazer aqui ou fazer ali. Alguém para acompanhar, tratar de tudo, porque eu de Londres tive de ir a vários países fazer pequenas partes do tratamento que não podiam ser feitos em Inglaterra, tive de fazer uma quimioterapia especial que vinha dos Estados Unidos, era uma grande logística. E o “patient advocate” faz isto, acompanha o doente, põe-se no lugar do doente. Eu já lá estive e estou agora, duas vezes, infelizmente… trata deste processo, interpreta.

A linguagem médica é complexa e é difícil traduzir isto para uma linguagem leiga. E é preciso fazê-lo, urge fazê-lo.

Já o fez, até hoje, com quantos doentes?

Mais de 300. E faço-o com os meus amigos, quando querem ir às consultas em Lisboa, porque dizem: “olha, Raquel, é melhor acompanhares-me, porque eu não percebo nada daqueles termos médicos e tu desconstróis, sem simplificar, e ajudas-nos a perceber o que está em causa”. Os médicos nem sempre levam a bem, é uma pena, mas eu não estou ali para discutir ou para pôr em causa a competência do médico, estou ali apenas para ajudar esta pessoa a decidir o que é melhor para ela.

Já teve muitos casos de sucesso, de superação?

Já, já tive, graças a Deus. É muito bonito ver, estas pessoas continuam muito ligadas a mim. Este trabalho implica um dom que tem de se desenvolver, a empatia. Pôr-nos no lugar do outro. E a compaixão, a humildade, a paciência, qualidades que devem estar também do lado dos médicos. Por isso é que digo que tem de haver humanidade, interesse, temos de olhar o doente nos olhos, temos de tocar. O toque é muito terapêutico.

Esta é uma ajuda que toda a gente gostaria de ter, mas não é apenas para quem tem dinheiro?

Não. Quem quer fazer os tratamentos na Alemanha, por exemplo, e está disposto a pagar – não são baratos, mas as células dendríticas custam menos do que uma sessão de quimioterapia ao Estado, que é o que custa ao bolso dos contribuintes…

São tratamentos que não existem em Portugal?

Não existem em Portugal, mas não são experimentais, estão perfeitamente autorizados, financiados e comparticipados pela União Europeia. Uma pessoa que decide ir e gasta, fazer este orçamento, não são mais 5% do valor do meu acompanhamento que não estará ao alcance. Se um doente me telefonar em Lisboa para ir a uma consulta em Lisboa, esse serviço é bastante simples e não custa uma fortuna. Portanto, eu não considero os meus serviços caros, no contexto daquilo que o doente vai fazer; se prestados cá, então, são bastante acessíveis.

Voltando ao início da nossa conversa, e ao processo legislativo para legalizar a eutanásia. Depois da aprovação na generalidade, no Parlamento, segue-se agora a discussão dos vários projetos, na especialidade. Acredita que se possa encontrar uma lei final equilibrada?

Não. Aqui entramos na questão da rampa deslizante: a natureza humana é sempre a mesma. Os portugueses não são diferentes dos belgas, dos holandeses…

Passou-se essa ideia de que a nossa lei ia ser muito perfeita e não ia repetir o que de mal aconteceu nos outros países…

Mas essa ideia é errada. Quando eu abro a porta e digo que vou legislar para uma exceção ou duas, que segundo os deputados acontece duas, três, dez vezes por ano – um número pequeno, mas ainda assim muito grande, porque as vidas humanas são todas muito válidas -, quando eu abro a porta à exceção, rapidamente abro a porta a outras exceções. E esse é o grande problema, não há maneira nenhuma: daqui a cinco ou seis anos, tendo esta lei aprovada, vamos estar a discutir, por exemplo, “agora vamos alargar aos doentes complexos”. São pessoas que nascem e vivem toda a sua vida dependentes de cuidados, que muitas vezes não falam, não comunicam.

A experiência do Benelux demonstra isso mesmo: há 20 anos começa-se com uma pequena exceção, hoje estamos a eutanasiar idosos dementes. O que é uma contradição: estamos a matá-lo, não estamos a eutanasiar, porque ele não pode pedir para morrer. Está incapaz de decidir por si.

A rampa deslizante é um fenómeno que não vai ser exceção em Portugal. Porque a natureza humana e as sociedades são as mesmas, não muda nada.

Neste processo, faria sentido promover um referendo, até para esclarecer conceitos?

Eu, por princípio, sou contra o referendo, embora tenha assinado a favor, neste momento. Porquê? Vou citar outra vez o deputado do PCP (António Filipe), com quem já tinha estado e conversado, sobre este assunto. Ele é contra o referendo porque “é o Estado que tem de proteger a vida dos seus cidadãos, na fase final. Essa é uma obrigação que não tem de ser referendada”. Também não vamos referendar o uso do cinto de segurança…

Que armas tem nesta altura quem está contra a eutanásia?

Tem a arma do referendo, que é a única hipótese de travar a legalização, mas o referendo é uma arma complicada. Podemos todos mobilizar-nos a favor do referendo, mas se só pensarmos nisto, sem combater a distanásia, informar as pessoas, ouvir os grupos de doentes e mobilizar a sociedade civil, tudo o que falamos nesta entrevista, então, não interessa nada. Porque o povo português, como já vimos, não vai às urnas, não vai.

Isto exige um esforço monumental de todos nós, da sociedade civil, dos movimentos pró-vida, para explicar depois, se chegarmos ao referendo, o que implica a pergunta, que o eleitor vai responder. Porque há de ser uma pergunta muito simplificada, conducente a erro, de certeza.

Para mim, se não há outra arma, vamos para o referendo. Mas temos de travar esta luta em várias frentes, continuar a lutar para que a distanásia seja revista – tem de haver um corpo, cabe aos legisladores pensar, para travar a obstinação terapêutica e ajudar os médicos a decidir; tem de haver já, para ontem, a rede de cuidados paliativos. Por que é que ela não foi começada a construir logo em maio de 2018, quando se chumbou a eutanásia? Nada foi feito.

O meu medo é que, continuando a haver distanásia, vai continuar a haver pedidos de eutanásia; com cuidados paliativos ou não, vamos estar perante o mesmo problema.

Para podermos avançar com o referendo, temos de fazer uma enorme luta de consciencialização da sociedade civil em geral, temos de explicar isto às pessoas, bairro a bairro.

Que mensagem deixa aos deputados, e ao poder político em geral?

Eu acho que os deputados não vão mudar a sua intenção de voto, portanto, na especialidade seguirão em frente. Posso apelar para que seja elaborada uma lei o mais restrita possível, mas continuo a dizer: esse mal, essa porta já está aberta. O meu apelo é que, com o mesmo zelo, entusiasmo e vontade com que se dedicaram, tão prontamente, à legalização da morte assistida, se dediquem, já, a partir de hoje, à criação de uma rede de cuidados paliativos.

Vamos cuidar das pessoas enquanto elas sofrem. E sofrem até ao fim da vida, não é só depois de termos decidido se a doença que estamos a tratar tem cura ou não. Não podemos desistir dos nossos doentes.